ニュース/ブログ

美術レポ: THE 新版画 版元・渡邊庄三郎の挑戦

2023年7月1日、美術館「えき」KYOTOにて開催中の「THE 新版画 版元・渡邊庄三郎の挑戦」展に足を運んできました。

この展覧会は6月24日から7月30日までの期間、JR京都駅ビル内のISETAN京都7階にある美術ギャラリーで行われています。

広島、神奈川、高知でも開催された巡回展で、貴重な新版画作品を一堂に展示していました。

今回はこちらの展覧会の美術レポをお届けしたいと思います。

展覧会名: 「THE 新版画 版元・渡邊庄三郎の挑戦」

場所: 美術館「えき」KYOTO (JR京都駅ビル内のISETAN京都7階にある美術ギャラリー

期間: 6/24-7/30

公式サイトURL: https://kyoto.wjr-isetan.co.jp/museum/exhibition_2306.html

目次

新版画運動

明治時代になり西洋の印刷技術が導入されたことで、浮世絵木版画の需要は減少し危機的な状況に陥りました。

この危機を克服するために、版元の渡辺庄三郎を中心とした新版画運動が展開されました。

当時、浮世絵木版画はアカデミックな中央画壇の肉筆画と比べてポップカルチャーとしてひとつ下に見られていましたが、渡辺庄三郎は彫師や摺師の技術を飛躍的に向上させることで、絵師たちが表現したい絵画の再現性を高めました。

さらに、木版画ならではの表現やテクニックを駆使し、様々な絵師と共に芸術的な版画作品を生み出し、海外で人気を博しました。

この展覧会では、渡辺庄三郎が開拓した新たな境地や新版画についての挑戦を紹介しつつ、多くの新版画作家の作品が展示されていました。

会場では、技術の向上がもたらした版画の表現力や美しさを感じることが出来るとともに渡辺庄三郎の功績や彼と共に活躍した絵師たちの作品を通じて、版画の魅力や可能性を再発見することが出来ました。

展覧会の所感

小サイズ

展示されている作品は一見するとそのサイズが小さい、約A4サイズ程度ですが、その一方でその中に彫師、摺師が積み重ねてきた技術と表現がたっぷりと詰め込まれていることを実感しました。それまでの浮世絵とは比べ物にならないほどの異次元のレベルアップがなされていました。

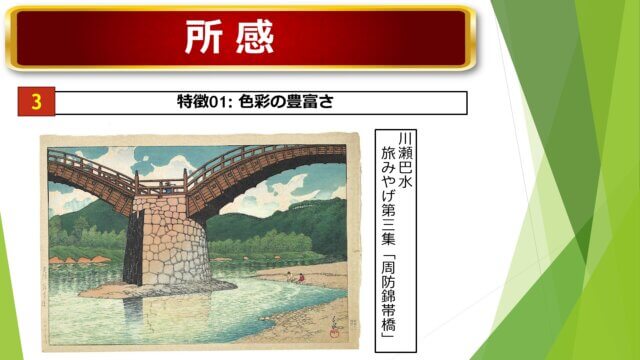

新版画の特徴

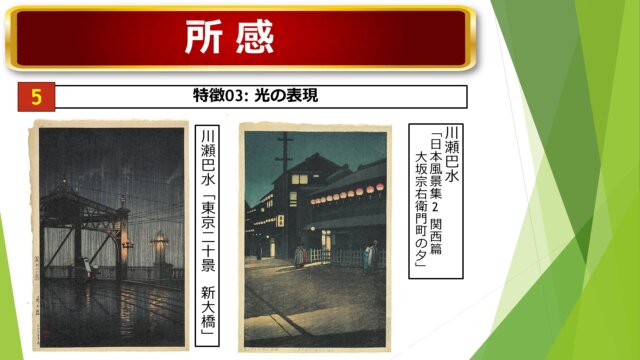

新版画の特徴として、西洋から導入された新しい絵具による色彩の豊かさ、グラデーション表現の多用、光の表現、そして「ざら摺り」「空摺り」「ぼかし摺り」などの新たな技法の採用が挙げられます。

特に光の表現は新版画の大きな特徴でした。明治時代になり日本の絵画には小林清親の「光線画」や葛飾応為の「吉原格子先之図」に代表されるように光の表現が取り入れられるようになりましたが、新版画でもその動きは積極的に取り入れられた事がよくわかりました。

この表現によって夕暮れや朝焼け、街灯といった風景を繊細に描き出すことで、日本人の心をつかむことに成功しました。

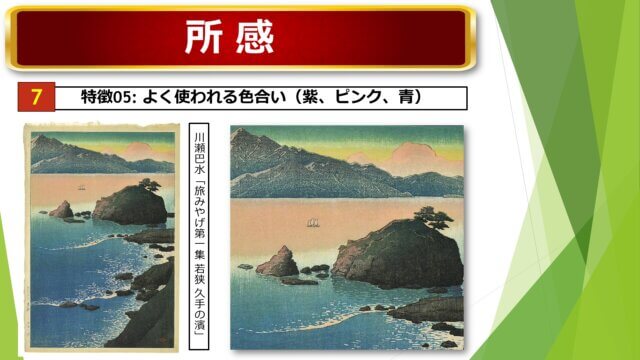

また、新版画の風景画では、ピンク、紫、青といった色彩が巧みに使われ、朝焼けや夕焼け、夜景や水面の表現が広がりました。

これらの表現が日本人の感じる”エモさ”を増幅させ、新版画の人気を決定づけたのではないかと感じました。

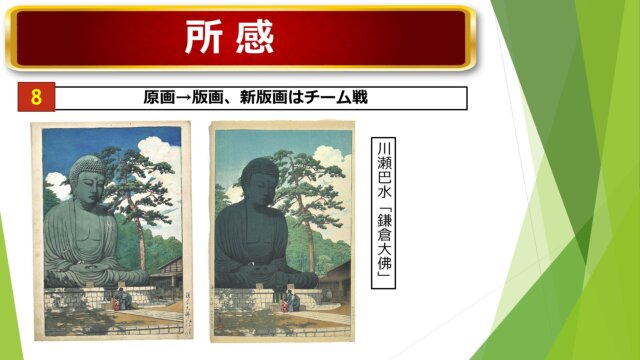

原画から版画へ。チーム戦の木版画

新版画は絵師が原画を描き、それを元に彫師と摺師が版画へと再現していきます。その工程の中で、作品をより良くする為に原画から変更されたりする部分があったりするのが普通であり、その原画から完成品までの変更の推移が展示して解説されていたのが大変興味深かったです。

それに併せて、川瀬巴水は版画で出来る表現レベルというのも熟知していたらしく殆ど原画から完成品まで変化がない例などがあったのも大変面白かったです。

絵師は絵師なりに彫師や摺師の事情に精通している方がより良い作品を生み出すことが出来、その調整役をするのが版元という立場なのが感じ取れ、まさしく新版画はチーム戦で作品を生み出しているのが理解出来ました。

印象に残った作品

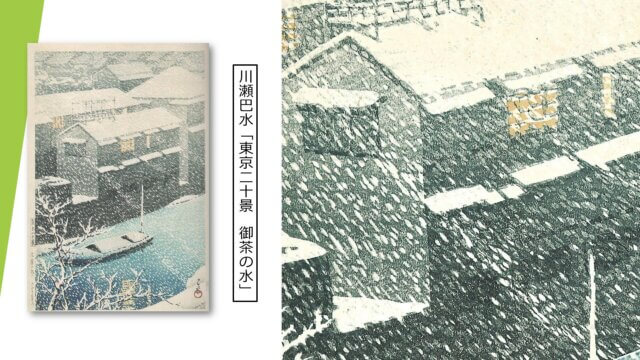

川瀬巴水「東京二十景 御茶の水」

川瀬巴水は風景画の名手として知られていますが、その中でも「東京二十景 御茶の水」は特に秀逸な作品です。

この作品では雪を主題にしていますが、それはただ降り積もるだけの雪ではなく、様々な方向に吹き飛ばされていく吹雪として描かれています。彼は、雪の大きさ、形、軌道、そしてそれが作り出す陰影を巧みに描き分けることで、一面の白に深みと動きを与え、見る者に空間を感じさせています。また、吹雪の中に見え隠れする家々の明かりは、冷たさと寒さの中にも人間の暖かさと生活の痕跡を感じさせます。荒々しいタッチの作品の中にも細かい配慮がなされており、川瀬巴水の雪シリーズがなぜ人気なのかがよくわかる作品。

吉田博「瀬戸内海集 帆船 朝」

吉田博は新版画運動の代表的なアーティストであり、その緻密な描写技法と色彩感覚は、木版画に革新をもたらしたと言えます。「瀬戸内海集 帆船 朝」は彼の代表作の一つで、その緻密さと美しさは圧倒的です。

特に注目すべきは、朝焼けの色彩と水面の揺らぎの表現です。朝焼けの美しさは微妙なグラデーションと深みによって描かれ、水面の揺らぎは微細な線の動きと明暗で再現されています。また、帆船のシルエットが朝日に照らされ、その優美な形が際立ちます。これらの要素が絶妙に組み合わさっており、見る者に静寂とともに息を呑む美しさを感じさせます。この作品を通じて、吉田博がいかに木版画の技法を駆使し、その可能性を追求したかが理解できます。

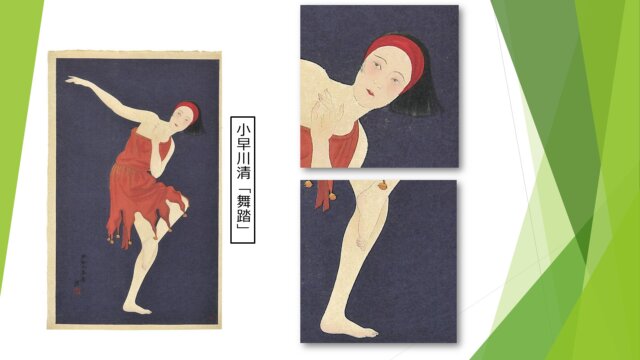

小早川清「舞踏」

小早川清の「舞踏」はその存在感を放つ赤い衣装と深い紺色の背景との鮮やかなコントラストが視覚的に強烈なインパクトを与える作品です。

その一方で、それ以上に注目すべきは、踊り子の表情と動き、そしてその中に描かれている情熱です。ダンスという行為は、その瞬間瞬間の動きとその背後にあるエモーションを伝えるものであり、それを静止した一枚の絵で表現することは非常に困難な挑戦と言えます。しかし小早川清はこの困難を見事に克服し、踊り子のダイナミックな動きとその背後にある情熱を見事に描き出しています。衣装の流れや髪のなびき、視線の方向などを通じて、ダンサーの一瞬の動きが捉えられており見る者を圧倒します。足の指先までしっかりとダンサーが力を入れているのが伝わってくる表現に脱帽しました。

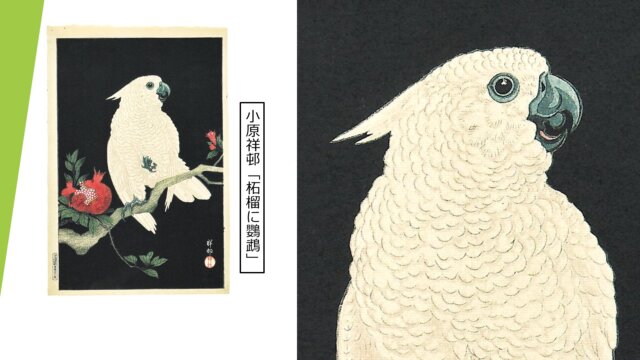

小原祥邨「柘榴に鸚鵡」

小原祥邨は花鳥画の名手として肉筆画でも人気のあった絵師。特に海外で人気が高いのが特徴です。本作品はポーランドでの展覧会で大量オーダーを受注した作品。

背景に黒を用いるインパクトのある作品ですが、これは恐らく江戸時代の奇想の絵師・伊藤若冲の花鳥版画から着想を得た作品だと考えられます。

伊藤若冲の花鳥版画は木版画、拓版画、合羽摺りという3つの技法をミックスさせた超絶複雑な作品であり、そこからインスピレーションを受けるあたり小原祥邨のアンテナの高さをうかがい知る事が出来ます。本作品は現物を見ない限りは判別するのが難しいですが、鸚鵡の羽の毛並みに空摺りが細かく施されてしてとても芸が細かいです。恐らくこういった細かい芸当がポーランド人にも「おぉ!」と言わせたのではないかと想像できました。

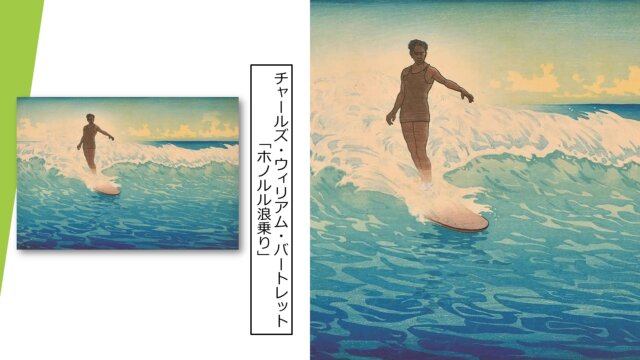

チャールズ・ウィリアム・バートレット「ホノルル浪乗り」

チャールズ・ウィリアム・バートレットはイギリスの版画家であり、彼の作品は独自の視点と色彩感覚によって新たな風を版画界に吹き込みました。「ホノルル浪乗り」はその代表作の一つで、彼がハワイを新たな視点で捉え、それを木版画という表現形式で見事に描き出した作品です。

活動的なサーファーの姿と透明感のある美しい海が、見る者に新鮮な印象を与えます。特に、海の表現には彼の色彩感覚がよく現れています。澄み切ったブルーの海の爽やかさは他の版画家作品とは一線を画しています。さらに、この作品のモデルが伝説的なサーファーであり、オリンピックの水泳選手でもあったデューク・カハナモクであるという事実は、この作品の魅力をより一層引き立てています。彼のダイナミックな姿と力強さが、木版画を通じても鮮明に伝わってきます。

総括

新版画とは、技術的な進化だけでなく、新たな美的感覚と感性の開放をもたらしたことを実感しました。それぞれの作品が、見る者に独自の世界観とメッセージを伝え、強い感動を与えてくれます。

各作品は、それぞれの時代と背景、そして各アーティストの個性と技術を反映しており、それらを通じて新版画運動の全体像を理解することができます。

「THE 新版画 版元・渡邊庄三郎の挑戦」展は、新版画の世界を深く理解するための絶好の機会です。美術館「えき」KYOTOにて、2023年7月30日まで開催されています。この機会に、新版画の魅力を肌で感じてみてはいかがでしょうか。この展覧会は、新版画の魅力を深く味わうための絶好の機会であり、見る者に多くの発見と感動を与えることでしょう。ぜひご体感ください。