ニュース/ブログ

俵屋宗達「舞楽図屏風」

俵屋宗達「舞楽図屏風」

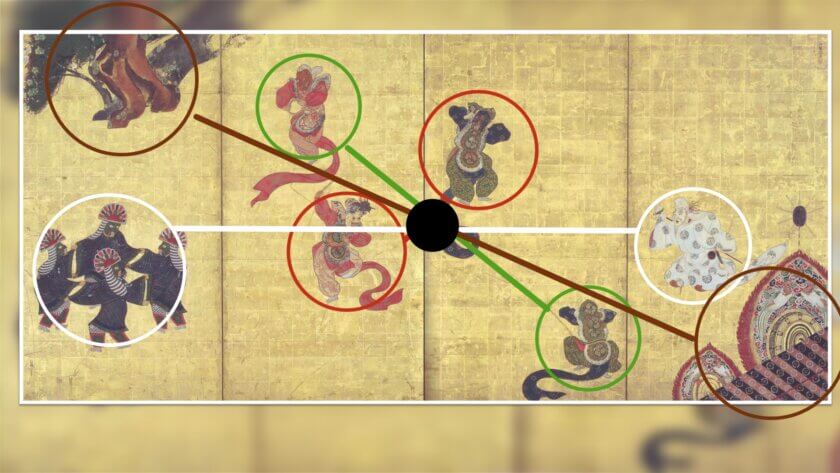

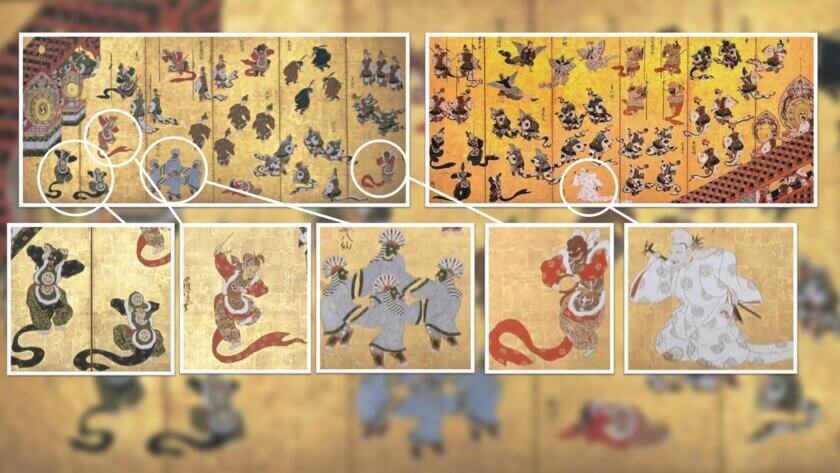

こちらは、俵屋宗達の晩年の作品とされる「舞楽図屏風」です。この作品は、踊りと音楽の様子を描いており、右下には楽屋の様子が描かれています。楽屋には炎のような形をした太鼓が描かれています。この楽屋で奏でられる音楽に合わせて、登場人物たちが踊っているという構図です。

この作品の見どころは、登場人物たちの配置です。

中央には緑と赤の人物が対角線上に配置され、その外側にも同様に対角線上に赤と緑の人物が配置されています。さらに外側には白と緑の四人組が対角線上に配置され、最後は左上の松と右下の楽屋が対角線上に配置されています。このように、すべての要素が対角線上に配置され、その対角線の交差点がちょうど中央に来るように設計されています。これにより、作品全体にリズム感が生まれています。

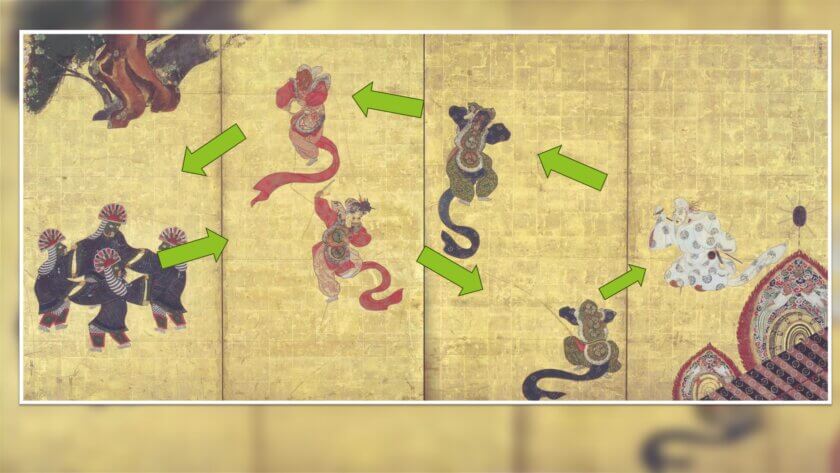

さらに、登場人物の視線を辿っていくと循環するように描かれており、画面全体に動きをもたらしています。

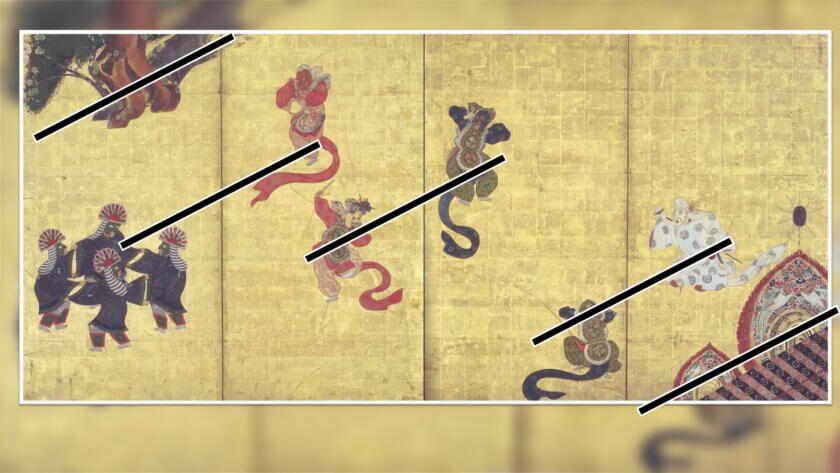

これらのモチーフは全て平行に配置されています。右下の楽屋の斜めの角度が、左側の白い人物と緑の人物を結ぶ線と平行になっており、さらに左側の緑の人物と赤の人物を結ぶ線とも平行です。そして、さらに左の赤い人物と四人組の人物を結ぶ線も平行で、そのさらに左の松の木の角度とも全てが平行になっています。これにより、唯一無二のモチーフ配置が実現されています。

さらに興味深い点は、この作品が他の作品の模倣であることです。俵屋宗達がこの作品を描いた当時、「舞楽図」というテーマは非常に人気がありました。栃木県の輪王寺には、別の舞楽図屏風が残っています。

そこに俵屋宗達の「舞楽図屏風」に登場する人物がほぼ似たような形で描かれているのです。

俵屋宗達は輪王寺の作品かもしくは同様の似たような他の作品から自分の好きな要素を取り出し、それらを独自の配置で組み合わせることで、この「舞楽図屏風」を完成させました。

俵屋宗達はその卓越した配置技術とデザイン感覚を駆使して、装飾的な要素を絵画に取り入れ、独自の作品を生み出し、その独創性と技巧が現代においても評価を集めています。